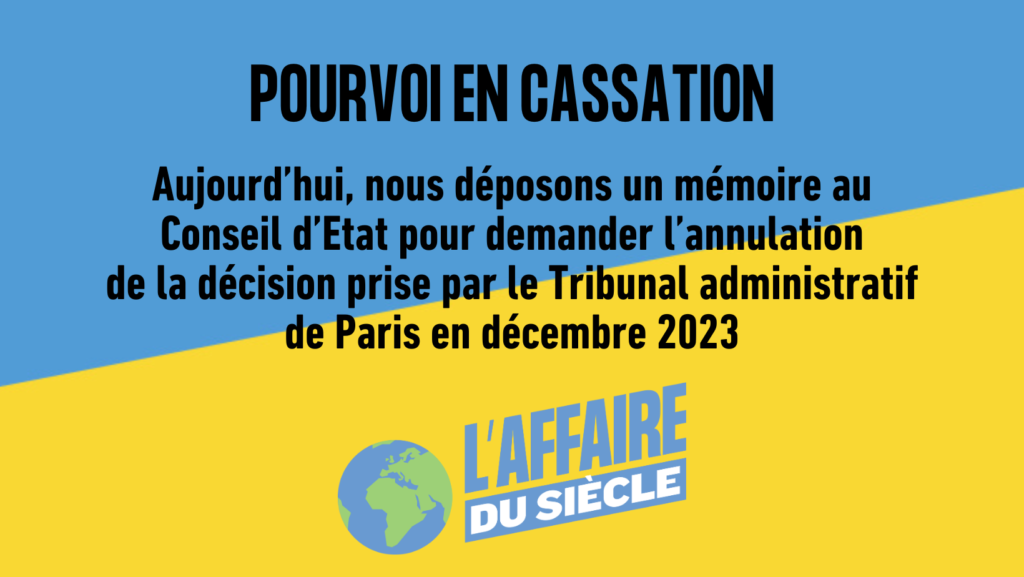

Communiqué de presse, 21 mai 2024 – Face au maintien d’une politique environnementale inadaptée et à la décision inquiétante du Tribunal administratif de Paris de ne pas utiliser tous les leviers à sa disposition pour évaluer la trajectoire climatique de la France, les organisations de l’Affaire du Siècle (Notre Affaire À Tous, Greenpeace France, Oxfam France) avaient annoncé leur pourvoi en cassation il y a quelques semaines. Aujourd’hui, elles déposent leur mémoire complémentaire au Conseil d’Etat.

En décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a statué que l’État avait respecté le jugement de 2021, car le surplus d’émissions de gaz à effet de serre a été compensé, bien qu’avec un an de retard. En choisissant d’adopter une vision simpliste du jugement de 2021, le tribunal se refuse à prendre en compte de nombreux paramètres pourtant déterminants dans l’évaluation des engagements climatiques de l’Etat. C’est la raison pour laquelle les organisations de l’Affaire du Siècle demandent au Conseil d’Etat de réexaminer l’exécution de la condamnation de 2021 à la lumière de ces paramètres – en cohérence avec les constats de la condamnation renouvelée de l’Etat en mai 2023.

Tout d’abord, le Tribunal administratif de Paris n’a pas pris en compte l’origine des baisses récentes d’émissions ayant permis de compenser le retard pris entre 2015 et 2018. Or, rien qu’en 2021 et 2022, ces baisses étaient dues à 74% à des facteurs conjoncturels (1). L’Etat avait été jugé comme responsable du préjudice, c’est donc bien à lui de le réparer et il ne devrait pas pouvoir profiter de facteurs extérieurs, comme la crise du Covid ou l’inflation, pour atteindre cet objectif. C’est la responsabilité de l’Etat dans la réparation qui devrait être jugée et non pas la réparation elle-même.

Le jugement de 2021 ordonnait également à l’Etat de prendre des mesures pour prévenir l’aggravation dudit préjudice. Pourtant, dans sa décision de décembre 2023, le tribunal a refusé de prendre en compte l’absence de mesures structurelles pour prévenir et compenser la diminution considérable de la capacité d’absorption des puits de carbone ces dernières années, qui s’est traduite depuis la condamnation de 2021 par une aggravation du préjudice écologique.

Pour finir, les Ministères n’ont pas eu à prouver avec certitude que les mesures prises vont permettre à la France de respecter les objectifs climatiques fixés. D’après les organisations de l’Affaire du Siècle, le tribunal aurait dû exiger ces preuves et ne pas fonder son jugement sur une “tendance” avancée par l’Etat. Ces preuves sont d’autant plus nécessaires que les données environnementales semblent indiquer que sans l’effet des facteurs conjoncturels, les émissions vont de nouveau augmenter et que le préjudice écologique tendra à s’aggraver dans le futur.

Une jurisprudence dangereuse pour l’avenir de la justice climatique

Ce pourvoi en cassation est important car la décision du Tribunal administratif de Paris représente une jurisprudence inquiétante. Pour Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, “elle laisse penser qu’une transition climatique non-planifiée est une solution suffisante à la crise environnementale. Elle permet à l’Etat de profiter d’événements conjoncturels, comme une météo clémente, un conflit armé ou une crise économique majeure, pour ne pas avoir à rehausser son ambition climatique et ne pas mener de politiques publiques plus fortes”.

De plus, comme le rappelle Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, “le manque de mesures structurantes et ambitieuses de l’Etat condamne la France à subir les conséquences du changement climatique, et ce de manière plus violente pour les populations déjà précaires”

Les organisations estiment que le Tribunal administratif de Paris ne s’est pas laissé le temps et les moyens de bien examiner l’exécution du jugement de 2021 et qu’elles n’ont donc pas eu le droit à un procès équitable.

Les tribunaux ont le pouvoir de faire agir les décideurs politiques

Depuis plus de dix ans, plusieurs recours juridiques ont montré dans le monde entier que la justice était un des leviers pour faire face à la crise climatique. Le dernier en date est la victoire historique de l’association suisse Aînées pour la protection du climat devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En condamnant la Suisse pour inaction climatique, la Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît que le changement climatique constitue une menace pour les droits fondamentaux des citoyens et citoyennes. “Cette décision est un signal fort envoyé aux Etats mais également aux juridictions nationales. Nous demandons à la justice française qu’elle se montre à la hauteur des enjeux démocratiques et des attentes des citoyens et citoyennes, comme elle l’avait fait en 2021”, conclut Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous.

Notes

(1) Rapport du collectif éclaircies : “L’Etat a-t-il réparé le préjudice écologique ? Analyse des causes conjoncturelles et structurelles des réductions d’émissions 2021-2022” – 2023. Rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat : “Acter l’urgence, engager les moyens” – 2023

Contacts presse

Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll – justine.ripoll@notreaffaireatous.org