La crise climatique favorise des violations massives des droits humains et renforce les inégalités entre les territoires et entre les populations. L’absence d’action climatique systémique de la part des Etats, et leur manque de prise en compte des impacts différenciés sur les citoyens et citoyennes dans les politiques publiques mises en œuvre, constituent de graves défaillances démocratiques – susceptibles d’être reconnues devant les tribunaux. Dans une période qui s’annonce déterminante pour la justice climatique et sociale, Notre Affaire à Tous s’engage chaque jour à documenter les impacts de la crise climatique, renforcer les obligations des Etats et soutenir les procès climatiques les plus ambitieux.

La crise climatique impacte nos droits humains

Bien que nous n’en ayons pas toujours conscience, le changement climatique met à l’épreuve nos droits humains, dits aussi droits fondamentaux. Ceux-ci couvrent les besoins les plus essentiels de l’humain, comme le droit à l’eau, au logement ou encore au respect de sa culture (dits droits économiques, sociaux, et culturels), mais aussi le droit d’être en sécurité, de s’exprimer librement ou de participer à la vie publique (dits droits civils et politiques) ou encore des droits dits collectifs (droit à un environnement sain et durable, droits de générations futures ou encore les droits des peuples autochtones) – tout ce qui, traduit juridiquement, permet à l’humain de vivre une vie digne et épanouie, et que nos Etats ont la responsabilité de protéger.

Dans une importante déclaration commune en 2019, cinq comités onusiens de protection des droits humains énoncent que « le changement climatique présente des risques importants pour la jouissance des droits humains […]. Les impacts négatifs identifiés dans le rapport [du GIEC d’octobre 2018] menacent, entre autres, le droit à la vie, le droit à une alimentation adéquate, le droit à un logement convenable, le droit à la santé, le droit à l‘eau et les droits culturels. […] De tels effets négatifs sur les droits de l‘homme se produisent déjà à 1 °C de réchauffement et chaque augmentation supplémentaire des températures compromettra encore la réalisation des droits”.

Voir aussi l’étude de 2021-2022 de Notre Affaire à Tous et des étudiants de Clinique juridique de l’Université Paris Nanterre « Le dérèglement climatique : Quel impact sur nos droits ? ».

La crise climatique est un incubateur et exacerbateur d’inégalités

Plus grave : comme nous ne sommes, déjà, pas toutes et tous égaux dans le respect de nos droits par l’Etat et les grandes entreprises, la crise climatique va encore accentuer ces inégalités d’accès à une vie digne et saine. Certains territoires (territoires montagneux, les littoraux, les territoires d’Outre-mer) seront plus exposés et plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Certaines populations, déjà soumises à des structures sociales inégalitaires (inégalités socio-économiques, rapports de domination hommes/femmes, discriminations raciales etc), ayant une plus faible capacité à s’adapter aux impacts du dérèglement climatique, subiront plus de violations de leurs droits et libertés.

Pour aller plus loin : Rapport “Un climat d’inégalités” +lien et nos newsletter IMPACTS.

L’inaction des Etats face à la crise climatique constitue une grave défaillance de nos institutions démocratiques, censées protéger les droits humains

En n’agissant pas suffisamment pour lutter contre le réchauffement planétaire, et en soutenant des activités climaticides et polluantes, les Etats exposent leur population à une atteinte à ce socle de droits fondamentaux – et notamment ceux des populations les plus modestes qui subissent de plein fouet les impacts de la crise climatique qu’ils soient directs (logements invivables) ou indirects (inflation des prix). Les politiques publiques visant à lutter contre le dérèglement climatique doivent donc prendre en compte ces enjeux de justice sociale et d’équité si elles veulent être efficaces et pertinentes. L’Accord de Paris de 2015 prévoit notamment que « [c]onscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l‘humanité tout entière et que, lorsqu‘elles prennent des mesures face à ces changements, les [États] devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l‘Homme ».

Notre Affaire à Tous s’engage chaque jour à documenter les impacts de la crise climatique, renforcer les obligations des Etats et soutenir les procès climatiques les plus ambitieux

Documenter les liens entre obligations climatiques et obligations de protection des droits humains auprès des institutions internationales

Examen Périodique Universel de la France par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU

L’EPU est un mécanisme du Conseil des droits de l’homme unique en son genre : il incite chaque État Membre à procéder tous les 4 ans et demi à une évaluation de son bilan en matière de droits humains. Cet examen est réalisé par les pairs (États) mais les ONG ont également un rôle à jouer et peuvent émettre des recommandations que certains États peuvent reprendre pour pousser la France à aller plus loin. En octobre 2022, Notre Affaire à Tous a rédigé une contribution dans le cadre de l’Examen Périodique Universel (EPU) de la France. Nous y proposons notamment plusieurs axes d’amélioration du cadre constitutionnel, législatif et réglementaire français.

Comité des Droits de l’Homme

2021 : Notre Affaire à Tous a déposé un rapport auprès du CDH, le comité d’experts en charge de superviser l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties. Ce rapport démontre que l’action climatique de la France est inadaptée à bien des égards. D’une part, elle ne met pas en œuvre ses objectifs de réduction des GES – par ailleurs nettement insuffisants au regard des principes de l’Accord de Paris et du principe de part juste (fair share) dans les efforts climatiques mondiaux. D’autre part, la stratégie de la France en matière d’émissions extraterritoriales (liées au commerce international et aux entreprises transnationales) est quasi inexistante et contrevient clairement à ses devoirs en matière de droits humains.

2024 : En amont du nouvel examen de la France par le comité des droits de l’homme des Nations Unies d’octobre 2024, Notre Affaire à Tous a rendu une contribution pour mettre en avant quelques liens entre problématiques climatiques/environnementales et droits de l’Homme, et surtout les manquements de la France qui leur sont relatifs. Ce rapport s’est concentrés sur trois parties, s’attachant à démontrer les violations des droits de l’Homme par la France du fait :

– de l’absence de politique d’atténuation suffisante, en matière climatique et de santé environnementale ;

– de l’absence de respect de ses obligations positives, illustrée par les problématiques de vulnérabilités climatiques et environnementales des prisons et de l’accès à l’eau potable dans les Outre-mer ;

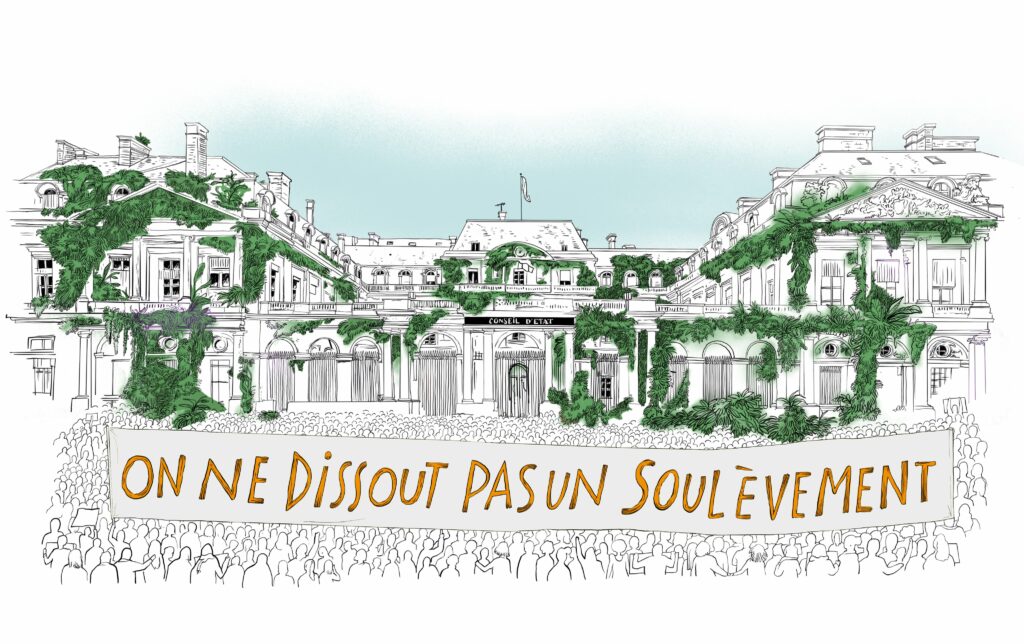

– de l’absence de respect des normes d’information, de participation démocratique et des libertés associatives.

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Le CEDESC est un organe d’experts chargés de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par ses États parties. En août 2023, Notre Affaire à Tous a soumis un rapport au CEDESC visant à évaluer les mesures prises par la France en matière d’atténuation des effets du changement climatique et d’adaptation. Il met en évidence de nombreux problèmes dans les territoires français d’outre-mer en ce qui concerne l’accès à l’eau, mais aussi son coût et sa qualité, qui deviennent encore plus problématiques avec l’aggravation du réchauffement climatique. Ce rapport fait état d’une discrimination claire à l’égard des régions d’outre-mer.

Archives : Rapport soumis par Notre Affaire à Tous et CIEL au CEDESC en mars 2020.

CEDEF

Le Comité pour l’Elimination de la Discrimination à l’Egard des Femmes également composé d’experts est responsable du suivi des engagements des Etats parties à la Convention du meme nom. En septembre 2023, Notre Affaire à Tous a soumis un rapport au CEDEF qui vise à alerter sur l’absence de prise en compte des inégalités de genre dans les politiques d’adaptation au changement climatique. Dans le domaine de la santé par exemple, les conséquences des changements climatiques interviennent alors que les femmes sont déjà discriminées dans l’accès aux soins en France. Ces conséquences sont déjà visibles depuis plusieurs années. Lors de la canicule de 2003 en France, la surmortalité des femmes s’est élevée à +70% contre +40% pour les hommes.

Obtenir des plus hautes cours qu’elles se positionnent en faveur de la justice climatique

Si jusqu’à présent les juridictions internationales étaient tenues à l’écart des questions climatiques, l’actualité récente prouve que nous sommes à l’aune d’un basculement. En effet, trois procédures pour obtenir des avis consultatifs ont été lancées devant : le Tribunal international du droit de la mer le 12 décembre 2022, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme le 9 janvier 2023 et la Cour internationale de Justice le 29 mars 2023. Le but de ces avis consultatifs est de clarifier les obligations des États au regard du droit international en vigueur concernant la lutte contre le changement climatique. Notre Affaire à Tous et ses partenaires, tels que CIEL ou la World Youth for Climate Justice, sont engagés pour assurer des avis ambitieux et garantir que la France joue un rôle à la hauteur des attentes citoyennes.

Soutenir les procès climatiques les plus ambitieux devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Pour la première fois, la Grande Chambre de la CEDH a décidé de se saisir des affaires climatiques. Elle se basera sur trois affaires pour définir sa jurisprudence en matière de changement climatique et de droits humains, ce qui aura de larges conséquences pour de nombreux autres dossiers en justice contre des Etats pour inaction climatique – en cours ou futurs ! Les audiences concernant les deux premières affaires, l’affaire des Aînées Suisses et le cas de Damien Carême, ont eu lieu le 29 mars 2023. L’audience publique de la troisième affaire, l’affaire Duarte Agostinho, a eu lieu le 27 septembre de la même année. Après avoir examiné les trois affaires, la CEDH rendra un arrêt de référence que les Etats membres du Conseil de l’Europe devront suivre. Des décisions positives créeraient un précédent pour les 46 États membres du Conseil de l’Europe.

Dans l’affaire Duarte Agostinho, portée par 6 jeunes plaignants portugais contre le Portugal et 32 États autres européens, Prof. Christel Cournil et l’association Notre affaire à tous ont présenté des observations écrites en tant que tierces parties. Ce procès se distingue par le nombre d’États défendeurs, l’ambition des arguments soulevés et la rapidité de son traitement procédural. Les observations visent à éclairer le juge européen sur la pertinence du concept d’interprétation harmonieuse de la Convention avec d’autres normes internationales. De plus, les auteurs défendent une marge d’appréciation restreinte des États en matière de protection de l’environnement ainsi qu’une lecture étendue de leurs obligations territoriales et extraterritoriales. Pour ce faire, ils s’appuient en particulier sur les avancées en matière de protection internationale des droits humains et des principes du droit international de l’environnement.

Construire les droits de demain : reconnaissance du droit à un environnement sain

En 2020-2021, Notre Affaire à Tous et des étudiants de Clinique juridique de l’Université Paris Nanterre, dans le cadre de la campagne internationale de plaidoyer en faveur de la reconnaissance du droit à un environnement sain auprès des Nations Unies, ont produit une étude destinée à faire un état des lieux des éléments de définition du droit à un environnement sain au regard du droit international, européen et national ainsi que son articulation avec d’autres concepts mis en place pour assurer la protection de l’environnement.

En juillet 2022, dans une décision attendue depuis longtemps, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution visant à reconnaître universellement un nouveau droit humain nécessaire face à la triple crise planétaire (crise climatique, pollution, effondrement de la biodiversité) : le droit à un environnement propre, sain et durable.

En 2023, la Coalition mondiale pour la reconnaissance universelle du droit humain à un environnement propre, sain et durable, dont Notre Affaire à Tous fait partie, s’est vu décerner le prestigieux Prix des droits de l’homme des Nations unies.

Rapport Planète Brûlée Droits Bafoués

Découvrez notre rapport, qui a pour but d’outiller les lecteur·rices en expliquant en des termes pédagogiques le lien entre changement climatique et droits fondamentaux, et en les sensibilisant à un des leviers d’action efficaces pour agir : la justice climatique.